«Nel fosco fin del secolo morente». Le parole con cui inizia l'Inno della rivolta ci aiutano a tratteggiare i contorni un periodo carico di tensioni, di fortissime disuguaglianze economiche e sociali quale è stato quello della fine dell'Ottocento in Europa. In questo contesto, le idee anarchiche (e quelle marxiste) suscitano una discreta attrattiva tra le masse popolari, e ispirano persone al di là delle distinzioni di ceto o classe sociale, come gli uomini di scienza Pëtr Kropotkin ed Élisée Reclus, o il «gentiluomo» Michail Bakunin.

I moti del 1848, che avevano cercato di fare piazza pulita della Restaurazione e dei suoi regimi assolutisti, le imprese Risorgimentali (pensiamo a Felice Orsini), l'esperienza della Comune di Parigi (e la sua feroce repressione), insegnavano che l'azione — anche violenta — era in quel momento il mezzo privilegiato per rovesciare lo status quo e provare a realizzare concretamente l'Ideale. In ambito anarchico viene formulato il concetto della «propaganda col fatto», che dopo una stagione di tentativi insurrezionali (come la Banda del Matese), sembra lasciare verso la fine del secolo la «scena» ad azioni — spesso individuali — che destano molto più scalpore nell'immaginario collettivo: una serie di attentati contro teste coronate e autorità pubbliche di vario ordine e grado, solitamente motivati dalla risposta a ingiustizie particolarmente intollerabili, e che registra diverse vittime illustri. In Italia l'esempio principale vi sarà pochi anni più tardi, nel 1900, quando Gaetano Bresci vendicherà le cannonate del 1898 del generale Bava Beccaris sul popolo di Milano, uccidendo il Re d'Italia Umberto I a colpi di rivoltella.

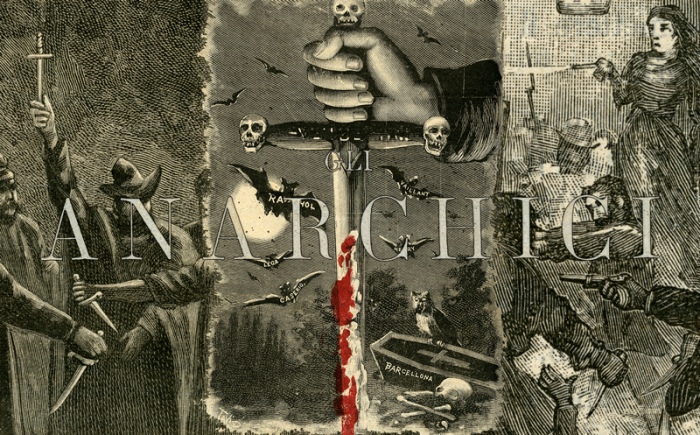

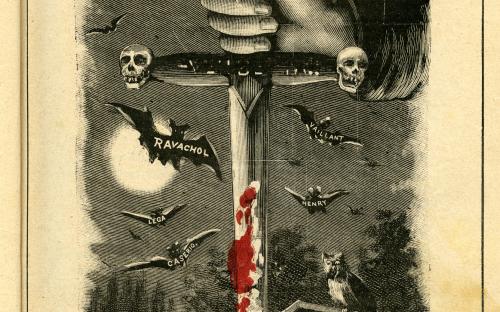

Agli occhi dei benpensanti, tutto ciò non poteva che ingenerare orrore: le «classi pericolose» cospiravano per il rovesciamento dei valori tradizionali, per l'esproprio delle ricchezze, per colpire al cuore le figure più sacre degli ordinamenti statali. Naturalmente, questo senso di insicurezza e di paura era sapientemente manipolato dalla retorica del tempo: i fatti eclatanti venivano ulteriormente ingigantiti e dipinti come solo un preambolo della forza distruttrice che l'anarchismo era in grado di scatenare, coloro che li commettevano non erano che le estreme propaggini di una setta tentacolare che cospirava nell'ombra per l'annientamento dell'umanità. Ciò al doppio scopo di legittimare misure repressive speciali e delegittimare la causa anarchica, dipingendone i militanti come pazzi e criminali sanguinari.

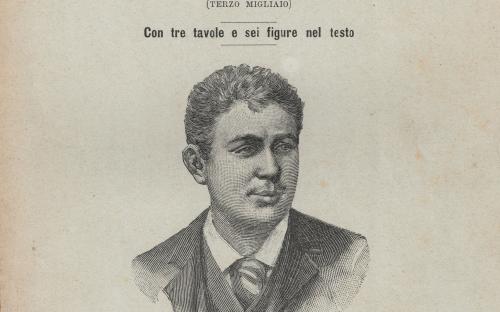

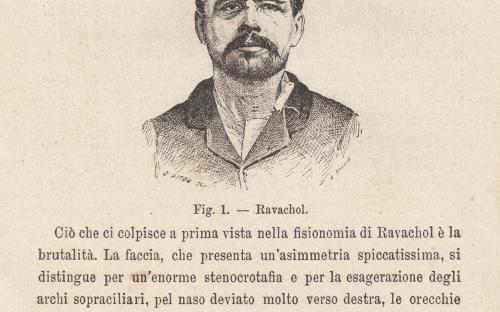

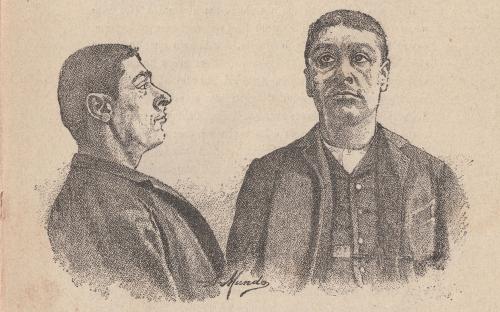

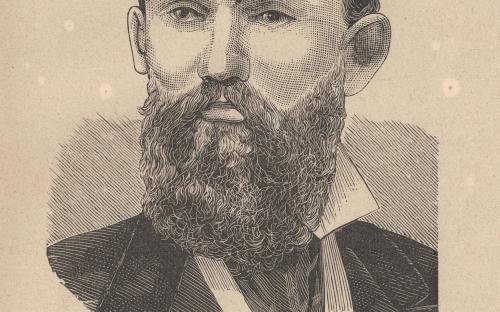

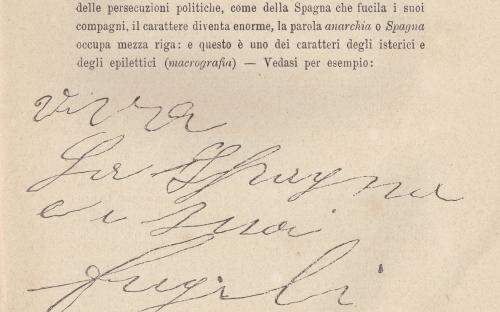

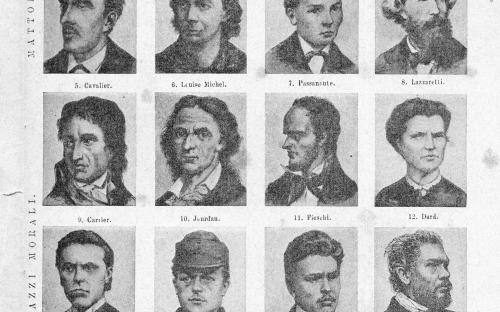

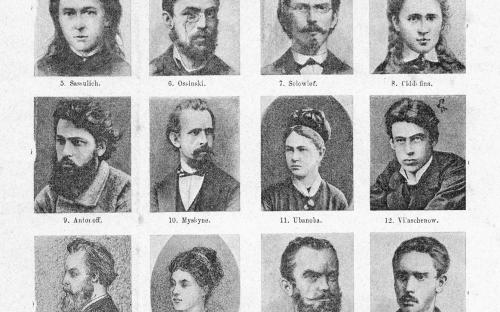

Uno dei principali esempi di quest'operazione si ha con Cesare Lombroso, la cui analisi dei fenomeni criminosi — compresi quelli politici — è tutta incentrata sulle caratteristiche del soggetto criminale: i delitti sono solo espressione di una naturale predisposizione. Il crimine diventa un elemento prevedibile e misurabile, che permette di riconoscere il «delinquente nato» come una varietà particolare e nefasta della specie umana che deve essere eliminata, o il rivoluzionario come un «pazzo morale» affetto da turbe ereditarie che ne minano il giudizio e lo spingono verso gesti e ideali «esagerati». Dopo la monumentale opera su L'uomo delinquente, la cui prima edizione è del 1876, ecco infatti che proprio in uno dei momenti più caldi - quel 1894 in cui Émile Henry scaglia una bomba nel caffè Terminus di Parigi e Sante Caserio uccide a pugnalate il presidente della repubblica francese Sadi Carnot - Lombroso pubblica uno spin-off dedicato esclusivamente agli anarchici (C. Lombroso, Gli anarchici, Fratelli Bocca, Torino, 1894). Non era del resto inusuale, per Lombroso, lo sfruttare gli argomenti del momento per mantenersi sulla cresta dell'onda: tutta la sua torrenziale produzione letteraria testimonia il suo gusto teatrale per la celebrità, per la provocazione e la necessità di esprimersi pubblicamente su qualsiasi tipo di argomento (viene alla mente un testo scritto pochi anni più tardi sulla pericolosità sociale della bicicletta). Questa attitudine, unita al fatto che i suoi supposti «resoconti scientifici» si prestano assai bene a essere letti come romanzi, lo aveva reso famosissimo in tutto il mondo e le sue idee si diffondevano a macchia d'olio a livello divulgativo tra il popolo e i detentori del potere, pur tra perplessità e critiche di alcuni colleghi. È interessante notare come nella sua «ricetta» per trattare gli anarchici egli si mostri recisamente contrario a leggi speciali e pene esemplari, anche se naturalmente ciò non dipende da bontà d'animo o da posizioni progressiste sul trattamento dei delinquenti: infatti, se la maggior parte degli anarchici sono pazzi, per loro non ci vuole la morte o la galera, ma il manicomio. Questa sarebbe in assoluto la «misura più pratica... perché i martiri sono venerati; dei matti si ride — ed un uomo ridicolo non è mai pericoloso».

In seguito a quest'opera, la retorica antianarchica acquisisce una patina di scientificità e si formalizzano meglio una serie di accuse stereotipate e di luoghi comuni: afflizione da parte di malattie e tare ereditarie (in particolare l'epilessia), uso di un gergo segreto e di tatuaggi come segni di criminalità congenita, passione per la violenza e per il male, e molto altro ancora.

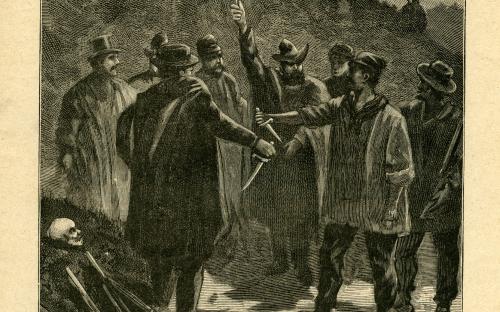

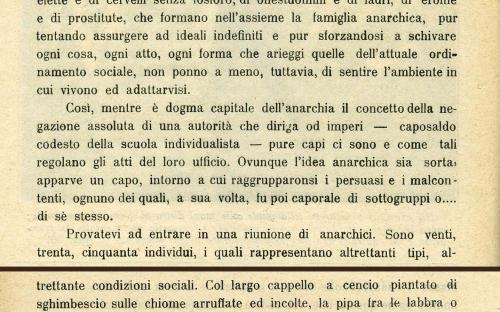

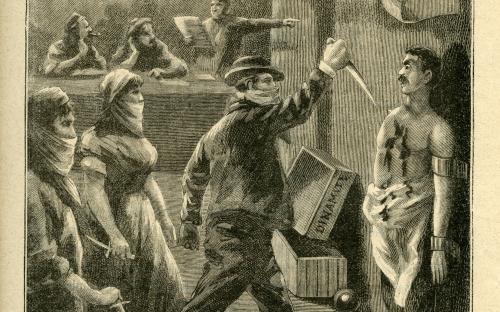

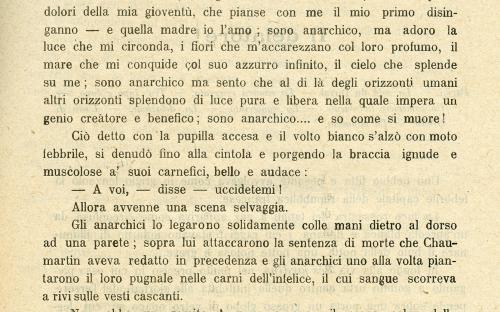

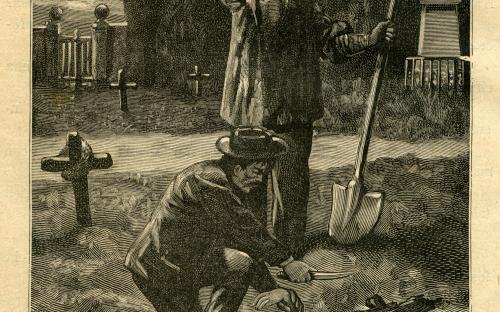

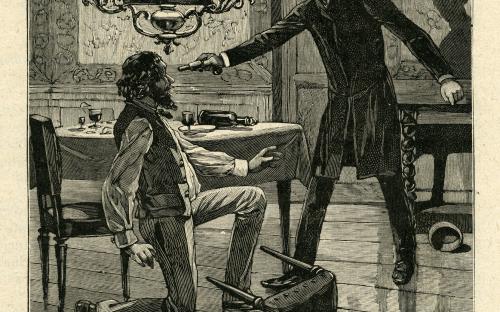

Forse, l'espressione più particolare di questo immaginario e clima intellettuale la troviamo ne I misteri dell'anarchia svelati al popolo di R. Argo (pseudonimo di Oreste Gorra), Edoardo Perino, Roma, 1894. Pubblicato lo stesso anno de Gli anarchici, il suo contenuto si mostra come un coacervo di fatti di cronaca e di fantasia, di personaggi inventati ma con nomi reali, di cliché dei peggiori romanzi d'appendice... in cui alla sistematica diffamazione degli anarchici allo scopo politico di dissuadere operai e classi subalterne ad aderire a tali idee pericolose si unisce un'operazione commerciale volta a intercettare il gusto del pubblico per le cose turpi e strane, sull'onda lunga del discretamente fortunato sottogenere letterario dei «misteri» inaugurato nel 1843 da Eugène Sue con I misteri di Parigi, se pure con toni e intenti ben diversi.

In Influenze borghesi sull'anarchismo, Luigi Fabbri commenta la fortuna di questa visione distorta dell'anarchismo:

Chi non ricorda i Misteri dell'anarchia di stupida memoria, editi dal poco scrupoloso Perino? Ebbene, dal 1890 in poi non v'è storia inverosimile che non sia stata affibbiata agli anarchici, sia in romanzi veri e propri, sia in libri sul partito anarchico di sorgente più che impura, sia in lunghi articoli di giornali seri ed altezzose riviste. Il desiderio di appagare il gusto del pubblico per le cose nuove e strane, portava romanzieri, giornalisti e pseudo studiosi a fare dei guazzabugli enormi, e spesso ad attribuire scientemente agli anarchici una forza maggiore della reale, un numero incommensurabilmente superiore, e mezzi che gli anarchici non hanno mai avuto la fortuna di avere. Se ciò poteva da un certo punto di vista lusingare i simpatizzanti più incoscienti, contribuiva però a dare una vernice di veridicità a tutte le idee stravaganti e i propositi truculenti attribuiti agli anarchici. I Misteri dell'anarchia finivano col divenire, nella mente di molti, storia reale. [...] Quante volte anche a me è accaduto d'essere avvicinato da qualcuno di questi "propagandati" dai giornali borghesi, che, conoscendomi come anarchico, mi confidava in tutta segretezza d'essere anarchico e mi domandava come si poteva fare per essere iscritto nella "setta", e se non avessi avuto difficoltà a presentarlo alla società degli anarchici. E quando io domandavo a costoro che cosa credevano essi che fossero gli anarchici: «Ma, rispondevano, quelli che vogliono ammazzare tutti i signori e tutti quelli che comandano, per spartire e per comandare tutti un po' per uno».

Di seguito proponiamo una selezione di illustrazioni ed estratti dalle due opere citate.

[Nota: cliccare sulle immagini per visualizzare le didascalie, che contengono commenti o ulteriori informazioni sul contesto o sui soggetti ritratti]

Fonti e approfondimenti:

G. F. Ania, B. Moloney, Analoghi vituperî: la bibliografia del romanzo dei misteri in Italia, Leo S. Olschki, Firenze, 2004

R. Argo, I misteri dell'anarchia svelati al popolo, Edoardo Perino, Roma, 1894

C. Lombroso, Gli anarchici, Fratelli Bocca, Torino, 1894

S. Montaldo, P. Tappero, Cesare Lombroso cento anni dopo, UTET, Milano, 2009

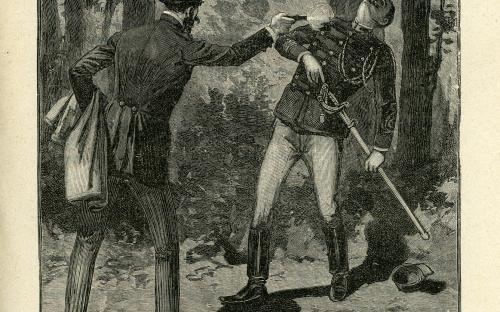

![Chaumartin si imbatte nella sua ex-amante (!) Louise Michel. Charles Chaumentin, detto Chaumartin (1857-...), era un operaio che militava nel gruppo anarchico di Saint-Denis. Fu da casa sua che l'11 marzo 1892 Ravachol si mosse per compiere l'attentato diretto contro il giudice Benoît. Arrestato poco dopo e processato insieme a Ravachol, venne infine assolto per aver confessato alla polizia tutti i fatti di cui era a conoscenza. Durissimo il giudizio degli anarchici suoi contemporanei su di lui, in particolare di Sébastien Faure, che lo definì, sulle pagine de «Le Libertarie» «il delatore, il traditore, colui che [...] ha comprato l'assoluzione al prezzo dell'atto più ignobile che un uomo possa compiere».](https://centrostudilibertari.it/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/galleria/misteri_05_rivale.jpg?itok=EQMe6qsf)

![Chaumartin si imbatte nella sua ex-amante (!) Louise Michel. Charles Chaumentin, detto Chaumartin (1857-...), era un operaio che militava nel gruppo anarchico di Saint-Denis. Fu da casa sua che l'11 marzo 1892 Ravachol si mosse per compiere l'attentato diretto contro il giudice Benoît. Arrestato poco dopo e processato insieme a Ravachol, venne infine assolto per aver confessato alla polizia tutti i fatti di cui era a conoscenza. Durissimo il giudizio degli anarchici suoi contemporanei su di lui, in particolare di Sébastien Faure, che lo definì, sulle pagine de «Le Libertarie» «il delatore, il traditore, colui che [...] ha comprato l'assoluzione al prezzo dell'atto più ignobile che un uomo possa compiere».](https://centrostudilibertari.it/sites/default/files/styles/thumbnail/public/galleria/misteri_05_rivale.jpg?itok=YUfxOHN3)