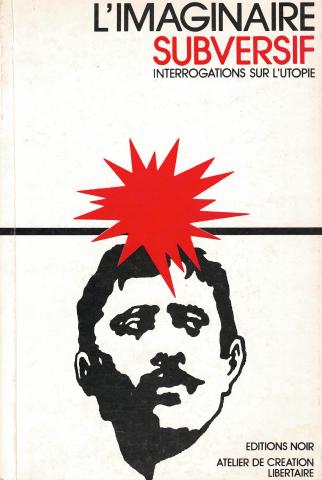

L'imaginaire subversif. Interrogrations sur l'Utopie

Editions Noir-Atelir de Creation Libertaire, Genève-Lyon, 1982

192 pp.

Table des matières:

Amedeo Bertolo, L'imaginaire subrsif; Eduardo Colombo, L'utopie contre l'eschatologie; Luciano Lanza, Au delà de l'économie; Marianne Enckell, Le mouvement perpétuel; Murray Bookchin, Utopisme et futurisme; Fernando Ainsa, Utopie, terre promise, émigration, exil; Ronald Creagh, Utopies vécues; Franco Crespi, Projet social, différence, utopie; Miguerl Abensour, William Morris, utopie libertaire et novation technique; Octavio Alberola, Fernando Aguirre, Abandonner ou réinventer l'utopie; Christine Fauré, Fouriérisme, féminisme et utopie architecturale; Stephen Schecter, Sur l'utopie, l'espoir et la transformation sociale.

Si l’anarchisme est d’abord une pratique, il y a toujours un modèle directeur, un imaginaire constituant cette pratique — ne serait-ce que le renversement total des valeurs de la politique traditionnelle que représente le refus de tout pouvoir.

L’anarchie comme aspiration et idéal est du domaine de l’inexprimable, dans l’au-delà de la révolution. Mais, accrochée au fil du temps, entre la réalité future et notre présent, vit la seule anarchie possible: celle de la pratique et de la critique, de la construction collective du projet et du mouvement.

Entre le ciel et l’enfer de nos désirs et de nos douleurs, reliant ce qui est et ce qui peut être, s’étend le Vaste champ de l’indéterminé, de ce qui ne sera jamais, de ce qui a été rêvé pour ne pas être réalisé, et aussi de la fécondité, sol fertile où pousse la vie de demain. C’est là que flottent les utopies, comme autant de rêves faits des matériaux de notre imagination et de notre réalité, de notre grammaire et de notre histoire.

Ainsi nous dirons l’utopie comme un horizon, qui s’éloigne et s’élargit au fur et à mesure de l’élargissement des connaissances et de l’histoire humaine, inaccessible et à la fois sans cesse dépassé.

Prétendre réaliser une utopie, c’est croire qu’une île peut être l’univers et que l’homme peut être dieu; c’est qu’il n’y aurait plus de devenir. L’utopie prise comme une fin en soi, comme un lieu réalisable et accessible est évidemment une contradiction ; et c’est pourtant là que s’arrête la plupart de ses détracteurs, qui ne veulent en voir que le caractère absolu et totalitaire.

Bien plutôt l’utopie à proprement parler, parce qu’elle est rupture avec le temps, l’histoire, l’espace, donne à voir la réalité et ses limites — le monde par son envers. C’est ainsi que l’ont comprise les anarchistes qui plus souvent que des constructeurs de cités idéales ont été les destructeurs de l’ordre des choses, les en-dehors.

Après le colloque sur les Nouveaux Patrons, qui étudiait la structure des classes dominantes actuelles, et celui sur l’autogestion, où ont été discutés quelques moyens d’organisation de la société en anarchie, l’année 1981 a été consacrée à la réflexion sur l’utopie, sur l’imaginaire subversif. Un premier séminaire a réuni en juin les auteurs des Communications qui suivent, dans un lieu propice au rêve et à la dérive. A l’automne, une réunion publique a eu lieu à Milan où le public a eu l’occasion de critiquer, de grogner, d’apprécier, de commenter, d’utopiser.

La diversité des textes rend difficile une synthèse: il serait facile de dire que c’est à l’image de l’utopie, multiforme et multiface. L’utopie, les utopies; le non-lieu, le non-dit, et nos pratiques quotidiennes, et le désir de révolution; le voyage, la rupture; l’au-delà et le mouvement social; le projet reste ouvert. L’histoire n’a pas de fin.

En préparant ce recueil de textes, nous avons aussi navigué à vue ; entre la bande dessinée, le livre de poche, l’objet subversif, nous avons finalement opté pour la forme la plus classique, la plus neutre.

De même, la fonction utopique en soi est neutre, elle n’a ni fins, ni moyens; en même temps, avons-nous dit, elle bouleverse l’imaginaire, elle favorise les condensations, elle peut être force destructurante et créatrice, et plaisir, et subversion. Nous autres anarchistes, attachés que nous sommes à un projet, à des valeurs, nous aurions la prétention de faire rentrer la dimension utopique dans le mouvement social, et par cette tension même, donner force et vie à notre projet. Lequel à son tour engendrera d’autres utopies, d’autres non-lieux, d’autres anomies qui se rééquilibreront et se destabiliseront à l’infini, comme nos désirs, comme nos rêves.

Nous retournerons en utopie pour mieux scruter nos rivages quotidiens.

Le Moulin d’Andé, juin 1981

Milan, septembre 1981